「大阪・関西万博、始まったんだって」

ニュースやSNSで見かけても、

「え、そうなの?」「正直、よくわかんない…」って思った人、多いんじゃないでしょうか。私もそのひとりでした。

よく「税金がかかりすぎ!」とか「もうすでにグダグダじゃん」みたいな声は見るけど、

そもそも万博って何するイベントなのか、ちゃんと説明できる人ってあんまりいない気がします。

でも、その“スルー”がちょっともったいないかもしれません。 なぜなら、この万博には、未来の話と今の社会の構造がぎゅっと詰まっていたからです。

そもそも万博ってなに?

自分と同じくらいの年代の人だとそもそも万博ってイマイチ知らないって人も多いのではないでしょうか?

教科書で「大阪万博見たかも」「小さいときに愛知万博やってたっぽいなー」くらいの認識じゃないですか?

万博って、ざっくり言うと「未来をテーマにした、世界のお祭り」です。

正式名称は「国際博覧会(EXPO)」で、世界中の国や企業が“これからの社会”についてアイデアを持ち寄って紹介するイベントなんです。

ただの展示会ではなくて、

たとえば「これが未来の医療です」とか「こんなロボットが活躍します」みたいに、

ちょっと先の未来が“体験”できるショーケースみたいな場所。

つまり万博=「未来を体験する見本市」と言えるんです。

たとえば、過去の万博では…

- 1939年(アメリカ):テレビが初めて一般公開された

- 1970年(大阪):動く歩道やモノレール、携帯電話の原型が紹介された

- 2005年(愛・地球博):冷却ミスト、燃料電池車、セグウェイなど

つまり、「今では当たり前」の技術やサービスも、最初は万博で“未来の試作品”としてお披露目されていたことが多いんです。

競技じゃない、“未来の見せ合いっこ”

万博って、オリンピックやW杯みたいな“競技”はありません。

国どうしが勝ち負けを競うんじゃなくて、「うちはこういう未来を描いてます!」って見せ合う場なんです。

展示されるのは、建物(=パビリオン)のデザインから、テクノロジー、カルチャー、そしてその国が考える“これからの社会”。

だからこそ、「各国の価値観の違い」が出やすくて、見る側にとっても面白い。

たとえば、「日本は丁寧さと技術力をアピール」「北欧はサステナビリティ重視」「アメリカはエンタメと実用性」みたいに、それぞれ個性があります。

「未来の当たり前」が、ここから生まれるかもしれない

実際に行かなくても、

そこで紹介された技術や思想が、数年後には自分の暮らしに入ってくる可能性もある。

そう考えると、「万博って未来のカタログみたいなもの」だとも言えます。

今回の大阪・関西万博ってどんなイベント?

そんな“未来のショールーム”みたいな万博が、

2025年、20年ぶりに日本で開催されます。

期間は、2025年4月13日〜10月13日までの半年間。

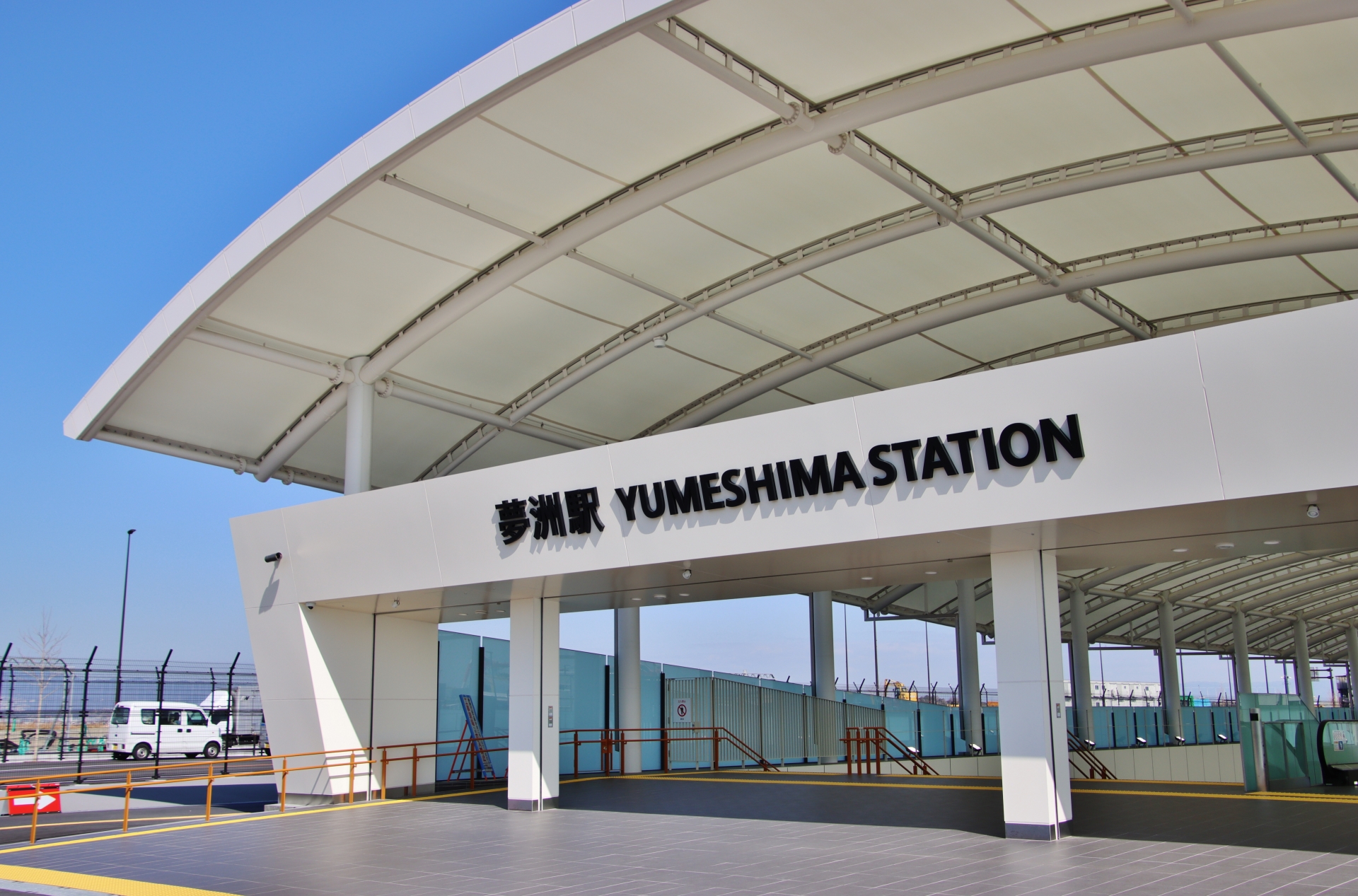

場所は、**大阪湾にある人工の島「夢洲(ゆめしま)」**っていうところ。

もともとはゴミの埋め立て地だった場所を整備して、巨大な万博会場がつくられています。

☑ テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」

……って、ちょっと抽象的で分かりづらいですよね。笑

でもその中身を見ていくと、

・環境(カーボンフリー、再生エネルギー)

・医療(遠隔診療、ゲノム技術)

・食(代替肉、フードテック)

・モビリティ(空飛ぶクルマ!)

などなど、今後の社会をどう変えていくかがテーマになっています。

だから一見“お祭り”っぽく見えて、実は未来の社会課題にどう向き合うかという話でもあるんです。

世界150以上の国・地域が参加予定

各国は「パビリオン」という建物をつくって、自分たちの技術や文化を紹介します。

中には、最新のテクノロジーを使ったインタラクティブな展示や、未来の街を再現するようなものも予定されています。

また、日本の企業や自治体も多数参加。

たとえばトヨタ、パナソニック、ソフトバンク、そして地方の市町村まで、“私たちはこういう未来をつくります”という提案をする場になっています。

現実的な問題も

もちろん夢のある話ばかりじゃなくて、

「工事が間に合ってない」「費用がどんどん膨らんでる」「撤退した国も出てきた」など、

ちょっと現実的な問題もたくさん出てきています。

「それって、誰のための万博なんだろう?」

「このお金って、どこから出てるの?」

そんな声がSNSでもじわじわ増えてきています。

次のセクションでは、その「モヤモヤの正体」と、

それでも私たちが“万博をジブンゴトとして考える理由”を整理していきます。

いま、夢洲で起きていることは“未来”とは少し違う

理想の未来を見せるはずの場所で、まさに“間に合わない未来”が露呈していました。ニュースやSNSでも多く話題になりましたが、いったいどんな”つまづき”があったのでしょうか。

費用のふくらみ

会場の建設費は当初の1,250億円から大きく膨らみ続けました。

まず1,850億円となり、最終的には2,350億円にまで!関西テレビ特集(2023/11/1)

しかも運営費も1,000億円超。

上司に「また追加です…」と報告するあの冷や汗、国レベルでやってる感じです。

工事の遅れ

海外パビリオンの建設が大幅に遅れ、チリ・ブラジルは3日遅れて開かれることになりました。内装工事の遅れなどでさらに遅れている国もあります。毎日新聞(2025/4/16)

それでも、開催前には工事がまだまだ全然進んでいないというような報道もあったので、これでも早くなった方なのかもしれません。

チケットもあまり売れていない

これだけ大きく話題となっている大阪万博ですが、チケットの売れ行きはあまりよろしくないようです。2,820万人に訪れてもらうことを想定して、前売り券は1400万枚の販売を目標にしていました。

ですが、実際に売れたのは約1,000万枚…。しんぶん赤旗(2025/4/17)

多くの税金も使われているだけに、「これでいいのか?」と思う人も少なくありません。

「自分には関係ない」って思ってしまう。でも…

「なんか問題は多そうだし、税金もすごいかかってるらしい」

そんな話を聞いても、どこかで「でも自分には関係ないしな」って思ってしまう。

正直、私もそうでした。

だって、行く予定もないし、遠い大阪でやってるイベントでしょ?って。

でもちょっとだけ立ち止まって考えてみると、“完全に無関係”とも言い切れない理由があるんです。

💰 お金の話(税金=私たちのお金)

万博にかかっているお金、一部じゃなくて“半分以上”が国民の税金。

つまり、私たちが払っている消費税や所得税の一部が、知らないうちに使われているということ。

→ もし万博に回してなければ、もっと身近な支援(教育、医療、物価対策)に使えたかもしれない。

🏙 「未来社会の実験場」という側面

大阪万博は、「未来の暮らしを体験できる場所」って言われています。

たとえば、

- 空飛ぶクルマ

- ロボット接客

- 再エネ100%の街づくり

- 遠隔医療の普及

こういった技術や仕組みは、数年後に“当たり前”として私たちの生活に入ってくる可能性がある。

つまり、万博で“テスト”されてるものが、将来の「スタンダード」になるかもしれないんです。

👀 「意思決定から外されてる感覚」が一番の問題かも

何か大きなことが決まって、

気づいたらお金が使われてて、

問題が起きても「もう始まってるから」で押し切られて…

そういう流れ、最近よくある気がしませんか?

「反対したわけじゃないけど、知らないうちに巻き込まれてる」

この感じって、万博だけじゃなくて、他のことにもつながってる気がして。

まとめ:「知らないままでいる」と、気づいたときにはもう遅いかもしれない。

万博って、「行かないから関係ないや」と思えば、それでも済んでしまう話かもしれません。

でもその裏側では、

未来の社会に関わることが決まっていたり、

たくさんのお金(=税金)が動いていたりしていて、

“気づいたときにはもう終わっていた”ということが、実際に起こっています。

万博の話は、

「今だけのイベント」じゃなくて、

これからの日本で、どんなことが“当たり前”になっていくのかを考えるきっかけでもあります。

そして、「そういうの、なんとなく置いてけぼりにされてる気がする」っていうモヤモヤを、

ちゃんと自分の中で整理しておくことは、思ってるより大事なことなのかもしれません。

「ジブンゴト+」でもっと深く

チケットが売れてなくても平然――

むしろ「売れなくても成立する仕組み」が出来上がっている。

もし少しだけ興味を持った人はのぞいてみてください。

コメント